La velocidad de los acontecimientos insurgentes en París y en el resto de la geografía urbana francesa el pasado fin de semana sorprendió tanto doméstica como internacionalmente. La escalada discursiva que comenzó como una simple protesta frente a la implementación fiscal de la transición energética de Macron pronto cubrió de amarillo puertos, plazas e institutos y sus imágenes no tardaron en ocupar las portadas de la prensa financiera internacional. En el plazo de unos pocos días, una simple disputa en el campo del precio de los carburantes se había transformado en una cruzada general frente a la estructura social de acumulación neoliberal francesa.

Desde Bruselas, la Comisión tuvo que presenciar horrorizada como el desbordado gobierno galo pasaba de ser el pilar latino del esfuerzo reformista “estructural” europeo al país con el déficit público proyectado más alto del continente. La alianza ontológico-europea franco-germana entraba en barrena y Roma ganaba una importante batalla en un momento en el que el control tecnocrático de la balanza fiscal por parte de Bruselas necesitaba de una total ratificación moral. El centro de gravedad del Euro sufría así un importante shock a las puertas de un año clave para el proyecto europeo. Un año próximo en el que la segunda gran recesión tiene –altas- probabilidades de materializarse, en el que el conflicto abierto entre Italia y la Comisión pretende revalidar la legitimidad de los criterios de ajuste existentes y en el que Alemania aún debe poner en práctica su doctrinar continental post-Merkel.

El triunfo de la explosión insurreccional francesa se debe en gran medida a la capacidad y a las características del contexto insurgente del país. A un escenario social capaz de desbordar el foco conflictivo inicial y penetrar estratos sociales, políticos y profesionales paralelos bajo una lógica común con relativa facilidad. El despertar de los Gilets jaunes se ha nutrido de las ambiciones distribucionales y políticas de obreros, estudiantes, pensionistas y funcionarios. De elementos pro-europeístas y euroescépticos y de perfiles votantes de todo el espectro político recogido en la asamblea general. Desde vectores comunistas y social-demócratas a conservadores y simpatizantes del Frente Nacional.

Este fenómeno, más allá de evidenciar la capacidad del centrismo tecnócrata de Macron de alienar a todo el tejido social sobre el cual gobierna, expone que existe un plano ontológico común sobre el cual es posible crear alianzas tácticas espontaneas sin necesidad de manufacturar costosos y complejos puentes dialécticos. La -decepcionada- fuerza social que se cobró la trayectoria de los dos últimos presidentes de la República y que el sistema político francés aún no ha encontrado la forma política de contener. Un fenómeno derivado de la deprimente y depresiva realidad cognitiva de la era post-2008 que contrasta, especialmente, con la fenomenología insurgente de su vecino latino transpirenaico.

Frente a la relativa horizontalidad y profundidad crítica de la insurgencia política francesa, la realidad política española posterior a la primera gran crisis financiera ha estado marcada por el rechazo a la gobernanza híper-corrupta del régimen constitucional de 1978 y la intensificación de la vectorialidad inter-nacional doméstica. El 15-M y su forma política posterior en Podemos tuvieron como punto de partida doctrinal y narrativo el campo distribucional pre-moderno español, la lucha contra la corrupción generalizada y las redes clientelares institucionalizadas que gobiernan tanto el aparato estatal como la realidad judicial y corporativa del país. Un revival millennial de la clásica ambición liberal de la “modernización de España” que busca alcanzar un ideal burocrático-nacional weberiano por el cual formular, gestionar y perseguir el interés nacional de manera coordinada. Un esfuerzo colectivo a todos los niveles de la estructura social del país que debe llevarse a cabo bajo una lógica de mercado pura pero espacial y distribucionalmente contenida.

Paralelamente, en conjunción con la corriente nacional-Bannonista del panorama internacional y en contraposición política a las aspiraciones nacionales de Cataluña, la explosión del fervor nacionalista español culminada en el ascenso electoral de VOX ha constituido el segundo vector político más definitorio de la trayectoria dialéctica reciente del país. Una revuelta popular de la España que tras la dictadura tuvo que maquillarse para adaptarse a la realidad europea y atlántica moderna y que ya no se siente incómoda en un contexto político occidental gobernado discursivamente por el Alt-Right. Un vector ideológico que, en un país caracterizado por un alto grado de descentralización a todos los niveles, se presenta hoy como una fuerza insurgente en defensa del orden económico, socio-moral e institucional tradicional castellano.

El resultado de la confluencia política de ambas corrientes es un caleidoscopio de incompatibilidades ontológicas que impiden la formulación ideológica y social de ambiciones distribucionales insurreccionales homogéneas y compatibles. Un contexto político de posiciones fracturadas y fricción ontológica permanente que convierte a las grandes ofensivas político-sociales francesas en sucesos irreproducibles en la península ibérica. Por ello, a la luz de la iconografía, de la naturaleza y de la composición social del movimiento de los gilets jaunes, ¿podemos argumentar que las diferencias en el campo de los vectores insurgentes de ambos países son consecuencia de un asimétrico desarrollo institucional hispano-francés? Y si es así, ¿cuánto depende la acción de clase de un marco político-social homogéneo que haya emergido de una arquitectura nacional centralizada?

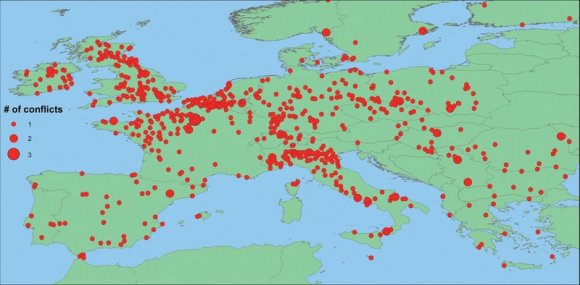

La trayectoria político-institucional francesa es la trayectoria de un Estado inusualmente capaz dentro de la geografía inter-polity medieval y absoluta europea. La historia de un Estado que experimentó una rápida transición de un contexto político poliárquico descentralizado a un modelo institucional absoluto de gran capacidad y alcance extractivo. Comprimido en la doctrina desarrollista de los Borbones, el avanzado autoritarismo monárquico francés estableció las bases de una red centralizada de vectores de depredación distribucional que, integrados, proveerían de sustento acumulativo al centro de gravedad económico y poblacional tardo-medieval del continente. La estrategia reproductiva del cuerpo político del hexágono se fundamentaría así en unas bases institucionales capaces de implementar ciclos retroalimentados de capacidad estatal e integración y asimilación económico-social e identitaria. Un esfuerzo de construcción nacional de corte extractivo cuya formalización más representativa la encontramos en el campo de la productividad fiscal. El plano desarrollista del cual depende la agencialidad política independiente de cualquier polity.

En el caso de la monarquía hispánica, su estructura institucional se fundamentó en pilares alternativos a la trayectoria desarrollista que demostró poder catapultar a la geografía política europea a la modernidad. El modelo de gobernanza descentralizado de los Austrias estuvo marcado por una crónica horizontalidad en el plano estamental y territorial que detuvo todo intento de articular productividad fiscal doméstica. Una simetría de facto en la que el control de la Corona sobre los flujos distribucionales de las posesiones de ultramar constituía la base material de su agencialidad sistémica. Por ello, cuando este fallaba o resultaba manifiestamente insuficiente, el Estado español se veía forzado incluso a privatizar su capacidad fiscal y a encomendar su gestión a las élites urbanas de la península. El modelo de administración espacial de la extractividad propio de niveles de capacidad estatal de la Antigüedad.

Como consecuencia de estas diferencias, el modelo institucional español llegó al punto de inflexión absoluto en una posición significativamente distinta a la estructura acumulativa territorial francesa. Mientras que Francia, por sus coordenadas geopolíticas, se vio obligada y pudo movilizarse y centralizarse internamente en aras de obtener productividad militar, España no dispuso del contexto en el que poder innovar en el campo del diseño institucional de la extractividad. Ni se benefició de una geografía política doméstica propicia ni experimentó las presiones geopolíticas existenciales capaces de generarla. Derivado de este diferencial de capacidad de Estado, España entrará en la fase más crítica de la pugna desarrollista con un equilibrio doméstico distinto al francés. Una asimetría en la arquitectura institucional del país que tendrá efectos productivos y socio-políticos profundos en una época en la que los cambios que llegarán tendrán una potencialidad disruptiva exponencial.

La concentración de poder en torno al monarca francés permitirá al hexágono desplegar una red espacial de centralización fiscal y manufactura del consentimiento en el que la asimilación nacional crecerá paralelamente a un eje mercantil política y distribucionalmente hostil a la extractividad real. El Estado monárquico y la mitología nacional francesa penetrarán cada espacio cultural y lingüístico confeccionando gradualmente el mercado nacional que vertebrará el ecosistema acumulativo y escalar que más tarde engendrará el impulso revolucionario liberal-constitucionalista.

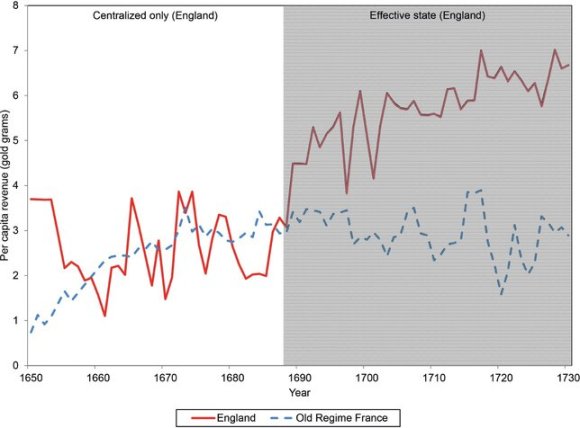

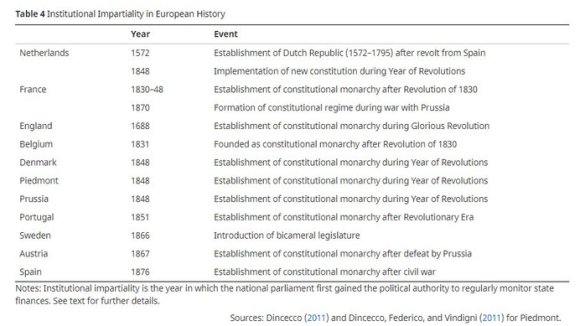

Sin embargo, al contrario que, por ejemplo, el supuesto holandés o el inglés, la alta capacidad y eficiencia del modelo absoluto francés le supondría después un importante lastre a la hora de posibilitar el desarrollo orgánico de una arquitectura socio-política liberal. Así, mientras que el modelo holandés e inglés pronto exigirá que la centralización nacional se dote de una legitimidad parlamentaria para desplegar grados de extractividad per cápita crecientes, el capaz sistema absoluto francés los impondrá sin necesidad de articular inclusividad alguna. Esta es la razón que explicará más tarde tanto la enorme asimetría entre el rupturismo revolucionario de 1789 y la plasticidad transicional británica, como también la divergente adopción temporal del modelo desarrollista parlamentario-burgués. Divergencia cuyos efectos en el campo de la productividad darán a Gran Bretaña el liderazgo acumulativo que posteriormente transformará en un imperio intercontinental.

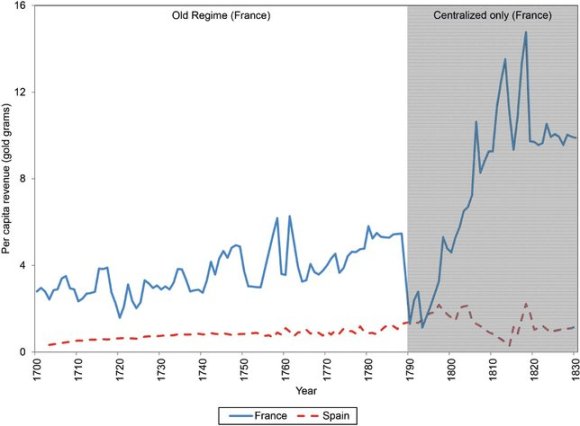

En el caso español, mucha de las dinámicas de la arquitectura político-social francesa no se reproducirán nacionalmente. España entró en el terreno general del advenimiento liberal partiendo de un supuesto absoluto imperfecto en el que descentralización y horizontalidad política impedirán una secuencia desarrollista comparable a la de las potencias líderes. Mientras que París fue capaz de crear un centro de gravedad político nacional en torno a la figura del monarca, España nunca dispuso de los condicionantes estructurales para vertebrar un tándem monárquico nacional efectivo. El principal efecto estructural de esta realidad es la ausencia de un vector político capaz de articular un programa de integración extractiva de escala nacional que dé vida a un impulso mercantil de alta potencia. España será ejemplo de cómo una pobre capacidad de Estado está causalmente relacionada con un pobre desarrollo material de la realidad comercial. La realidad que posteriormente creará las condiciones políticas y sociales del Estado nacional burgués clásico.

En ese sentido, la trayectoria desarrollista española estará fuertemente condicionada por la pugna constante entre el monarca y la realidad estamental de los poderes facticos de la península. El desarrollo histórico que desvirtuará la transición moderna por la cual la polarización entre el instrumento extractivo-real y el espacio mercantil emergente genera el movimiento insurgente que posteriormente posibilita el desarrollo orgánico y político del modo de producción capitalista. En España, la batalla distribucional entre la nobleza tradicional medieval y las aspiraciones extractivas de una monarquía carente de la capacidad llevó a la Corona a acuerdos sistémicos con la burguesía que tuvieron un importante impacto estructural. España combinará descentralización y debilidad agencial monárquica, una nobleza decadente pero no política y distribucionalmente sometida y una realidad burguesa cuya fuente de poder político no será el desarrollo nacional por parte del monarca de una boyante esfera mercantil, sino su incapacidad para imponer sistémicamente su propia voluntad distribucional.

El resultado en términos de desarrollo orgánico de este particular sistema de alianzas será una economía política de la transición liberal comparativamente disfuncional. Francia experimentará un lastre sistémico derivado del excesivo poder agencial del monarca que afectará negativamente a su transición hacia el paradigma social burgués de corte liberal-constitucionalista. El interés extractivo de Versalles chocará frontalmente con los intereses de la burguesía y el ascenso sistémico de las ciudades con ajenidad a la lógica medieval será quien finalmente incline la balanza a favor del orden mercantil. El mecanismo por el cual la necesidad geopolítica de articular eficiente extractividad fiscal por medio del instrumento de mercado sentencia gradual pero automáticamente al orden feudal.

Al otro lado del Pirineo, su particular equilibrio doméstico impedirá que ninguno de estos mecanismos pueda tener una utilidad desarrollista tan marcada. En España, la figura del rey no constituirá un impedimento al desarrollo por su excesiva agencialidad, sino por su carencia efectiva de esta. La burguesía no será un vector disruptivo emergido de un moderno mercado nacional derivado de la implementación de una extractividad centralizada, sino un elemento relativamente ajeno a la lógica mercantil del que la Corona hará uso para apuntalar –al menos nominalmente- su gobierno sistémico. Nadie habrá logrado el peso político necesario para desmembrar definitivamente las prerrogativas extractivas de la nobleza y, en ausencia de un vector burgués disruptiva y acumulativamente real, las ciudades ni despuntarán escalarmente ni producirán un movimiento político de masas coherente.

De esta manera, la trayectoria socio-política de ambos países en sus respectivos episodios industrial-liberales será también relativamente asimétrica. Francia experimentará con sistemas legales integrados y burocrático-weberianos modernos antes y su transición de un modelo de estado capaz y centralizado a uno crecientemente inclusivo –reflejado en el gasto social- será mucho más rápida. La realidad causal detrás de este fenómeno será consecuencia directa de la arquitectura socio-política del episodio desarrollista previo. El ascenso de las clases medias liberales urbanas bajo un marco identitario escalar nacional homogéneo y un imaginario colectivo marcado por 1789 será quien imponga a las elites francesas un escenario insurgente de alta potencialidad movilizadora que necesitarán contener.

Esta geografía insurgente de lógica eminentemente moderno-democrática hará que el Estado constitucional francés se vea forzado a utilizar la alta capacidad heredada de su pasado absolutista para construir un modelo de sociedad de alta productividad fiscal, económica y, sobretodo, redistributiva. Un modelo de múltiples vectores de contingencia que gestionará eficientemente los riesgos derivados del agotamiento político de las distintas estructuras sociales de acumulación. El resultado macroeconómico de este buffer sistémico de cohesión económica y social será un alto nivel de riqueza nacional pública y de empleo estatal, particularmente tras la respuesta de París a las revueltas de 1968.

Por el contrario, el caso español ha evolucionado marcado por la fuerte naturaleza pre-moderna y territorial de su insurgencia sistémica. Sin una desarrollada masa crítica burguesa urbana, de lógica nacional-moderna e ideológicamente conectada con los circuitos intelectuales del continente, España no tuvo los vectores de cambio a los que tuvo que enfrentarse la élite francesa. Mientras que la unidad de destino gala era una aspiración liberal, moderna y de carácter social-inclusivo, la vectorialidad española giraba en torno a trazas feudal-territoriales en las que la fractura ontológica de la polity y su pobre capacidad de Estado impedían el desarrollo de un modelo de desarrollo fiscal y económicamente efectivo. El Carlismo, las ambiciones terratenientes pre-modernas, el poder moral y económico de la Iglesia, un ejército con una alta agencialidad política propia y la cuestión de las nacionalidades crearon un escenario arquitectónico en el que la vertebración de la inclusividad antropocéntrica ilustrada era, como poco, complicada. Sin centralización de naturaleza funcional, fiscal, económica y político-identitaria Madrid no podía ni proyectar agencialidad a escala nacional ni crear los incentivos redistributivo-inclusivos con los que manufacturar una legitimidad unitaria efectiva. El resultado es una economía política de baja integración espacial, de pobre alcance fiscal, deprimente capacidad redistributiva trans-territorial ciudadana y un nivel de riqueza nacional de titularidad pública sub-par.

En ese sentido, mientras que Francia debe negociar acuerdos distribucionales de naturaleza social a una escala nacional frente a una sociedad relativamente vertebrada, España opera repartiendo partidas presupuestarias bajo una lógica eminentemente territorial-estamental (el Concierto Vasco, el Navarro, la cuestión fiscal Catalana, la financiación de la Iglesia, la gestión de las subvenciones de la PAC o la financiación indirecta de la burguesía monopolista por medio de las políticas activas de empleo). Mientras que Francia dispone de un carril de protesta social principal de vectorialidad nacional e inclusividad antropocéntrica moderna capaz de aglutinar funcionalmente a varias ontologías políticas, en España la inclusividad se vectoriza bajo pretensiones alternativas a la realidad distribucional de clase. Pretensiones que tienen su origen causal en puntos de inflexión de desarrollo previos no resueltos y que por su naturaleza ontológica contrapuesta impiden la articulación de un movimiento social coordinado centrado en las aspiraciones social-materiales de la población.

En el caso español, la herencia de la descentralización funcional y ontológica peninsular ha conseguido incluso que la otrora conceptualización progresista de la nación sobre la cual Napoleón erigió sus ejércitos ciudadanos se haya transformado en el siglo 20 en una fuerza reaccionaria de primer orden. En una realidad política internacional en la que se discute sobre derechos fundamentales de tercera generación emancipatorio-sociales, la fusión de la mitología tradicional castellana y la ambición nación española es uno de los signos más definitorios y paradójicos de la geografía política de la península. Un hecho que presenta grandes similitudes con uno de los elementos más polémicos del debate contemporáneo sobre los vectores de desarrollo en Estados de formación tardía: la idea de que la defensa de los derechos humanos crea un impedimento crítico a la centralización política que se requeriría para articular el despegue acumulativo-desarrollista del país.

De esta manera, mientras que Francia dispone de una geografía política fuertemente marcada por una economía política crítica que se coordina mediante un vector identitario nacional, España experimenta un mundo kafkiano en el que lógicas modernas y pre-modernas se entrelazan y desacreditan entre sí. Podemos representa cada vez mejor la fórmula ideológica del reinado de Napoleón III, VOX imita a un monarca necesitado del polo burgués para emprender su programa de agencialidad nacional y el régimen de 1978 defiende ideal peninsular pre-borbónico. No existe una solución arquitectónica consolidada que haya dado lugar a una realidad social y material que produzca vectores de cambio compartidos cuyo centro de gravedad disruptivo se encuentre en las realidades distribucionales del capitalismo tardío. El país está estructuralmente condenado a debates propios de puntos de inflexión desarrollistas pasados.

Resulta inevitable preguntarse entonces si la consolidación de un Estado centralizado efectivo cuya trayectoria inclusiva posterior deba desarrollarse bajo un marco redistributivo de lógica ciudadano-nacional no es un requisito indispensable para la construcción de un movimiento de clase. Si las consecuencias político-sociales y material-productivas de la integración nacional forzosa no constituyen el punto de partida de un vector insurgente capaz de forzar movimiento histórico en el campo de las relaciones de producción. Si así fuera, la teoría insurreccional socialista debería expandir su foco teórico y explorar disciplinas y lógicas alternativas a la totalidad causal de la explotación. Emprender el estudio antropológico e histórico de la formación de la polity y valorar un nuevo marco de la agencialidad social. En definitiva, ponerse como objetivo la búsqueda de soluciones prácticas de aplicación política a la trampa de la descentralización.

– Puedes apoyar a Anthropologikarl vía Paypal –

5 replies on “Capacidad Estatal y Desarrollo: ¿La Trampa de la Descentralización?”

[…] y quienes se negaron a emprender la transición se vieron abocados a la derrota militar (España, Austria-Hungría, Rusia, China etc.). Con esto en mente, cabría preguntarse: ¿constituye Star […]

Me gustaMe gusta

[…] analizamos como, por ejemplo, las diferencias en la composición del tejido político doméstico hizo que España y Francia empren…. Vimos como la acumulación de la capacidad de Estado es un fenómeno incremental que tiene lugar a […]

Me gustaMe gusta

[…] transicionó de un marco local a uno provincial, regional y, en último término, nacional. La espacialidad política y económica de la que emergerá la masa crítica mercantil que, llegado el siglo 19, hará posible la gran explosión escalar: la revolución […]

Me gustaMe gusta

Interesante artículo. Lo único es que no soy capaz de entender realmente cual es la relación entre la extractividad ejercida por el poder central y su relación con el desarrollo mercantil. Se entiende del texto que extractividad != orden mercantil. Qué es entonces? Planes de infraestructura llevados a cabo por el Estado, en un sentido amplio?. También se dice que la ausencia de esta caracteristica (extractividad) por parte de España, debido a su particular configuración de poderes como vector condicionante del rapto de su crecimiento potencial. Esto puede ser cierto en parte (de nuevo, si he entendido bien lo referido a extractividad) por la relación entre «configuración de un orden estatal fuerte» y desarrollo económico pero, es esto siempre así? o por lo menos, parece haber grados de correlación. Al menos lo que me han enseñado en la facultad sobre la narrativa de crecimiento económico: despega en los actuales países bajos y RU, pero su relación con el eje autoritario es, al menos en el discurso que se cuenta, mucho menos evidente y parece tener mas que ver con una suerte de «orden espontáneo» hiper-mercantil por razones geográficas y según la bibliografía imperante ontologicamente incognoscibles (el milagro del crecimiento economico). Saludos de un patreon.

Me gustaMe gusta

Buenas tardes,

En su vertiente histórica, uno de los fundamentos de la teoría del desarrollo parte de que todo cambio económico requiere de una alta escala política para formalizar territorial y subjetivamente el orden socio-económico que se pretende implementar. En otras palabras, la centralización política en torno a la figura del Estado es la base funcional de cualquier cambio. Utilizando este punto de partida y entendiendo que el crecimiento de la productividad es una derivada del grado de complejidad económica, podemos afirmar que, ante una presión geopolítica constante, el desarrollo nacional del mercado constituía la línea evolutiva única a la que toda polity se tenía que encomendar.

De esta manera, la institucionalización del orden liberal no fue ni un proceso lineal ni un fenómeno gobernado por la expansión de la infraestructura. El despegue del orden liberal mercantil lo comprendió una serie de prerrogativas políticas por las que agentes privados podrían participar en la economía en su propio interés. Una actividad que el mismo Estado protegería tanto por la vía de los derechos de propiedad como también por la defensa de la ejecutividad de los contratos. Incluso por encima del interés real, el imperio de la ley. El premio geopolítico de esta apuesta, lógicamente, lo constituiría una base fiscal en expansión asentada sobre el crecimiento de la productividad comparativamente explosivo.

En este sentido, ambos fenómenos ni tuvieron lugar de forma causalmente perfecta ni ningún país obtuvo los equilibrios políticos justos para que esta deriva darwinista se manifestara de una manera teóricamente cristalina. Este marco refleja, ante todo, una tendencia política que transcurre a lo largo de escalas temporales enormes. Así, por su pasado histórico, RU y los Países Bajos disfrutaron de una centralización política relativamente moderada en el plano absoluto. En otras palabras, al contrario que en muchas otras polities europeas, el poder de la clase dirigente no era lo suficientemente influyente como para que su modelo extractivo original fuera inmune a la negociación doméstica. No tenían el poder suficiente para hacer del brazo fiscal un instrumento puramente confiscatorio, pero si el suficiente como para gobernar su realidad. Además, ambas polities tuvieron la ventaja de que la legitimidad monárquica interna tuviera que abandonar por presiones interpretativas la lógica religiosa de su poder. Ello forzó al monarca a construirse su propia legitimidad en la realidad parlamentaria y esto, a su vez, hizo que la implementación del modelo liberal tuviera, comparativamente, una trayectoria política más fácil.

En contraposición al conjunto de variables que facilitaron el despegue económico de RU y los Países Bajos, Francia y España experimentaron realidades muy distintas. Ambas polities estaban mucho más limitadas en el campo del relativismo religioso y sus monarquías disponían de una influencia sistémica mucho más asentada. En el caso español, la centralización política fue deficiente por muchos motivos, incluido el flujo fiscal colonial. En el caso francés la centralización política fue excesivamente eficiente a la hora de concentrar el poder en la figura del monarca. Esto, a la larga (incluyendo aquí que Francia tuvo acceso osmótico a la blue banana liberal europea) significó que el país galo estuvo en una posición aventajada a la hora de re-conectarse a la ola desarrollista europea. Una vez el gobierno del Estado cambió de manos, el cambio fue relativamente eficaz. En España, en cambio, la distribución del poder hizo que toda esta trayectoria causal se complicara garantizando un comparativo atraso en el campo económico e interpretativo.

Por estas razones yo diría que no debemos caer en la teoría del “orden espontáneo”. La teoría del desarrollo es increíblemente compleja y multi-variable. Esta basada en la supremacía causal de la política y ello la vuelve difícil de estudiar. Aun así, conjuntamente, tiene sentido.

Y gracias!

Me gustaMe gusta