Con la derrota de Gettysburg en 1863, el bando sublevado perdió su única oportunidad de llevar el peso mortal y logístico de la guerra al territorio de la Unión. El reconocimiento político internacional de la Confederación devino imposible y el aura de la invencibilidad que hasta entonces había rodeado al General Lee se desvaneció por completo. La batalla y sus irreemplazables 25.000 bajas supusieron la ruptura del equilibrio cinético inicial y el fin de la iniciativa estratégica sureña. El inicio de una contienda de posiciones para la que la polity rebelde no estaba ni militar ni económicamente preparada.

A partir de entonces, el Sur, descentralizado, agrícola y aristócrata, no fue rival para una Unión cuyo potencial humano, logístico e industrial le permitía proyectar más fuerza de y manera más prolongada. La rendición incondicional en 1865 supuso el fin de una economía política cuyo orden social constituía un candado funcional infranqueable para el cultivo doméstico de la productividad. Un orden social anclado en un arcaico modelo acumulativo de la explotación extensiva del trabajo en el que la esclavitud constituía el pilar gerencial de la producción. En el que gran parte de la fuerza laboral disponible quedaba vinculada a tractos económicos de nula mecanización y bajo el cual la industrialización era políticamente inasumible.

Sorprendentemente, frente a esta asimetría macroeconómica potencial tan marcada, los ciudadanos del sur ostentaban un nivel de riqueza muy superior al de sus rivales del norte. Los Estados Confederados poseían una riqueza total equivalente a seis veces la renta nacional anual del país. Los industriosos Yankees únicamente el equivalente a tres. Evidentemente, por las razones expuestas anteriormente, esta enorme disparidad no tenía como fuente causal que los habitantes de Dixieland fueran -significativamente- más productivos que los del resto del país. Al contrario. Esta paradójica disparidad tenía como fuente causal la gestión contable de la esclavitud. La admisión de la propiedad privada de seres humanos como un activo económico más en los libros mercantiles. Una institución en declive que décadas atrás llegó a constituir nada más y nada menos que un tercio de la riqueza total de la polity norteamericana.

En consecuencia, la rendición incondicional de los sublevados el 9 de Abril de 1865 provocó que, de manera instantánea y permanente, la mitad de la riqueza de los Estados Confederados desapareciera ese mismo día. La decimotercera enmienda borró de los libros contables el registro de personas como activos económicos y el control esclavo del trabajo dio paso institucional a la relación salarial. A las relaciones de producción del capitalismo.

Nuevamente, la Proclamación de Emancipación no hizo de los Estados del sur entidades macroeconómicamente más pobres, solo alteró la categorización contable de la naturaleza socio-legal del gobierno gerencial del trabajo. La fuerza laboral y el capital existente, la capacidad mecánica acumulada en dicho territorio para transformar la realidad material, se mantuvo, evidentemente, intacta. Pero una simple alteración de la geografía de la agencialidad política fue suficiente para hacer estallar por completo el código de la interpretación distribucional por el que se regía a la polity sureña.

El ejemplo de la Guerra Civil Americana nos expone la importancia de la dimensión política a la hora de analizar toda valoración económica que haga referencia a la riqueza o a la productividad de una determinada entidad funcional o grupo social. Los efectos contables de la propiedad esclava nos revelan que el segmento que transcurre entre el valor 0 y el valor X de toda medida de acumulación o generación de riqueza no constituye una categoría analítica absoluta y mucho menos neutral. Toda magnitud que utilicemos para interpretar ambas variables debe apoyarse siempre (el valor 0) sobre una realidad socio-política que no solo mide, sino que también define en nuestro imaginario colectivo.

En el caso de la economía política confederada, este punto de partida interpretativo contable partía de la naturaleza comercial de determinados seres humanos. De la asimetría política total entre la figura del esclavo y la del esclavista por la que una determinada persona equivalía socialmente a un simple activo financiero. Un sistema político bajo el cual el grado de desposesión al que se le somete al rival distribucional impide a este operar como un agente económico autónomo. El esclavo se convierte, contablemente, en un sujeto de rentabilidad. En capital.

La esclavitud constituye así el caso absoluto de cómo la asimetría de poder político entre dos personas o colectivos opera como la base social de un vector de renta o de riqueza propietaria. Un supuesto que se sitúa en el extremo más extractivo de todos los esquemas relacionales en los que intervienen dos agencialidades políticas enfrentadas. Sin embargo, el espectro de las interpretaciones económicas abusivas derivadas asimétrias políticas resulta increíblemente amplio aun en nuestro contexto contemporáneo. Un ecosistema de flujos distribucionales en las situaciones más cotidianas cuya realidad magnitudinal resultante es aceptada por nuestra sociedad sin ningún tipo de filtro crítico previo. Un marco que adoptamos como verdad económica y al que nos encomendamos día a día como fórmula para “hacer crecer” nuestro bienestar.

La interpretación socio-política de los fundamentos subjetivos de toda magnitud económica contrasta fuertemente con los pilares sobre los cuales nuestra economía política ha construido su universo narrativo. Con la forma en la que la teoría económica convencional concibe la geografía de la riqueza y de la renta en relación a categorías sociales más amplias. En el caso del cenit neoclásico neoliberal, gran parte de la responsabilidad de la adopción acrítica y natural de este problema recae sobre la teoría de la productividad marginal. Sobre la idea de que, en un mercado competitivo, todo agente económico obtiene un rédito distribucional proporcional a lo que este produce. El ideal que rige hoy nuestra interpretación de la justicia y de la legitimidad económica.

Bajo el paradigma de la teoría de la productividad marginal, el mercado se concibe como un ecosistema altamente horizontal y dinámico en el que se procesa la suficiente información como para que cada factor de producción obtenga la remuneración que este merece por su contribución productiva. El equivalente a un planificador absoluto sin dueño político cuyos resultados distribucionales son siempre justos. Un super-ordenador imparcial que justifica la represión de la agencialidad económica pública, que legitima la desigualdad como motor de la eficiencia y que abole la necesidad de emprender un debate social sobre qué resulta económicamente ético y qué no.

La explotación sistémica de esta teoría como gestora de la distribución de la riqueza y de los flujos de renta constituye, según la mecánica causal de este instrumento, la garantía de que todo el mundo contribuya al bienestar de la sociedad. El método por el cual el “nada es gratis” de Friedman gobierne nuestra geografía socio-económica de una manera despiadada pero a la vez justa. La fórmula ideológica por la que la desigualdad económica deviene un fenómeno políticamente incontrovertible. La base orgánica del inimitable “los importante es la pobreza, no la desigualdad”.

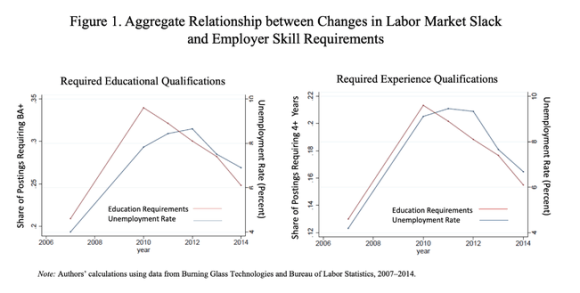

En base a esta máxima “natural”, la desigualdad económica es un acontecimiento inevitable que se deriva, como causa general, de la interacción entre la educación –la oferta de trabajo- y la tecnología –la demanda de trabajo-. De las necesidades de una economía en expansión que a la larga termina beneficiándonos a todos. El problema de este esquema causal es que, un siglo después de su manufactura por Bates Clark, la realidad distribucional de nuestro ecosistema socio-económico está –muy- lejos de la varianza a la que este instrumento pretendió dar explicación. Nuestro mundo es política y materialmente distinto.

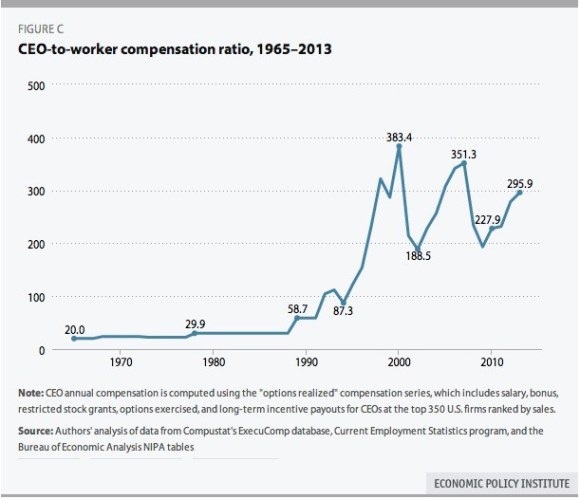

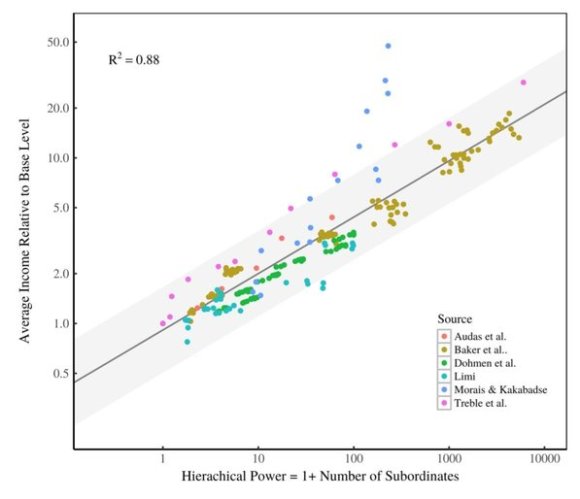

Un ejemplo paradigmático de este cambio de ciclo lo constituye el reinado retributivo de la figura del CEO. Las diferencias de compensación entre el trabajador medio y el equipo directivo en los años 60 resultan imperceptibles si las comparamos con la realidad distribucional intra-empresarial actual. Obviamente, este desarrollo no guarda relación alguna con una creciente asimetría educativa entre las dos partes del tracto gerencial. Detrás de la “revolución de los ejecutivos” se esconde un poder sistémico creciente dentro de la estructura gubernativa de la empresa. Un poder que permite a los ejecutivos obtener retribuciones demenciales aun y cuando el desempeño empresarial de la compañía que gobiernan sea absolutamente desastroso. La realidad empírica es que el salario de la clase administradora es una función casi perfecta de su poder funcional sobre otras personas. Del número de subordinados que tienen a cargo. Una realidad que difícilmente valida los preceptos causales de la teoría de la productividad marginal.

De la misma manera, la concentración de la renta en el sector financiero y en el ecosistema productivo de las super-firmas es un fenómeno reciente que tampoco tenía un peso distribucional importante dentro del contexto keynesiano clásico. Hoy, sin embargo, es una de las variables más definitorias del plano de la desigualdad inter-capitales y de la distribución de la masa salarial entre la economía real y el casino del sector FIRE. Una vez más, difícilmente podemos decir que este hecho tenga una relación significativa con el plano de la oferta y la demanda laboral. Esta realidad se explica mejor por medio de la creciente centralización de los vectores acumulativos. Por medio de la concentración tanto en el plano de la realización –el poder de mercado-, como también en el territorio del monopsonio sobre la fuerza de trabajo. La monopolización y la explotación distribucional de una posición dominante blindada políticamente por un título de propiedad.

Asimismo, resulta imposible conciliar el marco causal de la teoría de la productividad marginal con el hecho de que la realidad distribucional contemporánea esté fuertemente marcada por el fenómeno de la riqueza hiperconcentrada. Por el gobierno distribucional del 1% sobre una espacialidad macroeconómica cada vez mayor. Este desarrollo distribucional tiene lugar –casualmente- en un momento macroeconómico en el que la participación salarial general del trabajo se ha desplomado. En el que el vínculo entre la productividad y la retribución ha saltado por los aires generando ira política a ambos lados del Atlántico. Aquí ya no solo se expone la –loca- imaginativa “natural” de Bates Clark, nuestra realidad macroeconómica revela también la inaplicabilidad de las –cómodas- suposiciones sobre las que se erige el paradigma de la retribución constante de los factores de producción.

Detrás de toda esta revolución distribucional en la que la renta y la riqueza tienden a adoptar configuraciones distribucionales cada vez más asimétricas, dispares y modalmente anti-laborales no se esconde el brazo causal del “skills gap” o el nacimiento de una clase de agentes económicos sobre-humanos. Tras esta heterogeneidad distribucional se encuentra la centralización de los vectores acumulativos bajo el gobierno interpretativo de una economía política dominada por las tesis ontológicas del paradigma neoliberal. El despertar de un marco ontológico marcado por la auto-regulación y la sacralización de la renta económica como función de la prosperidad. Un ecosistema socio-económico en el que, con independencia de su vectorialidad y de su contenido económico real, todo esquema de hacer dinero es justo y socialmente virtuoso.

Bajo un ideal que justifica incondicionalmente la renta económica, resulta moralmente equivalente la rentabilidad obtenida mediante la producción de bienes que el incremento unilateral de la cuota del alquiler a un inquilino inelástico. Que un autónomo decida duplicar su jornada laboral en aras de obtener una renta mayor a que una empresa opte por duplicar el precio de un servicio en explotación de una posición monopolística. El mismo tratamiento ético a la invención de un tracto productivo más eficiente que a la privatización de la sanidad. En el ecosistema ideológico del neoliberalismo la reproducción del capital tiene vía libre para explotar acumulativamente todos los espacios de utilidad disponibles. Una virtuosa cualidad por la que, según sus defensores, debemos estarle eternamente agradecidos.

Evidentemente, dentro de esta colección de escenarios económicos existen diferencias absolutas en lo que se refiere a la contribución al crecimiento de la productividad material de una sociedad o al nivel de satisfacción de valores de uso que proporcionan. Mientras que unos casos presentan realidades legitimables desde un punto de vista de la utilidad social, otros constituyen el resultado directo de una ofensiva distribucional bajo la que se esconde una clara asimetría de poder sistémico. La riqueza financiera emergida de este último marco, al igual que en el caso de los Estados Confederados, es el reflejo contable de una relación de dominación política. Un esquema politico-social en el que el ejercicio de dominio constituye la fuente de riqueza financiera de la parte opresora, no el incremento de la potencialidad macroeconómica real.

En base a este hecho, argumentar que el aumento del precio del alquiler crea riqueza es, desde un punto de vista lógico, indiscutiblemente absurdo. Pero nuestra contabilidad no opera bajo un prisma material-productivo que identifique y discrimine entre las actividades que contribuyen a generar densidad material y aquellas que son inherentemente neutras en este aspecto. Nuestro sistema contable parte de una realidad interpretativa que se deriva directamente de nuestro modo de producción. Parte de la ontología mecánica del capitalismo y, debido a ello, se encuentra funcionalmente encadenado a la dinámica y a las necesidades operativas de la ley del valor.

En consecuencia, para nuestro sistema contable, independientemente del impacto económico real de la actividad que lo genere, el retorno monetario del capital productivo (maquinaria) o improductivo (suelo) es la fuente del valor de las cosas. Los flujos financieros futuros actualizados al momento presente constituyen el cuadro interpretativo sobre el cual construimos nuestra noción actual de riqueza. De esta manera, la gran mayoría de las fortunas de nuestro tiempo no se derivan de tractos productivos más eficientes, sino de un férreo control de acceso a determinadas utilidades. Bill Gates, por ejemplo, debe la suya a un draconiano sistema de patentes, Warren Buffet a la renta monopolística comercial. El patrimonio financiero de ambos es simplemente una función del grado de desigualdad política que existe entre su ámbito gerencial –su grupo empresarial- y el resto de la sociedad. Una escala política de desposesión que solo el Estado puede consolidar.

Derivado de nuestra noción financiera de la riqueza, toda legislación que ataque los derechos del trabajo, del consumidor o del inquilino tendrá un impacto positivo en el valor contable de un activo apoyado en la satisfacción de una utilidad. Atacar al sindicalismo o el salario mínimo eleva poder de negociación del capital y ello repercute en los ratios de participación salarial más asimétricos que redundan en un beneficio por acción mayor. El mismo resultado que obtendríamos si aboliésemos la legislación sobre competencia o si instituyéramos un derecho de patentes de carácter feudal. De la misma manera, levantar los controles de precios y desregular el precio del alquiler produce que el retorno financiero de un bien inmueble crezca. Ello provoca que el precio de la vivienda en el mercado suba y que su propietario sea más “rico” y “productivo”. En todos estos casos, nuestra realidad contable interpreta que, al incrementar las opciones que el capital tiene para reproducirse –la rentabilidad-, hemos generado riqueza.

Podemos demostrar el absoluto sesgo político de nuestro sistema de medición magnitudinal de la riqueza empleando una lógica inversa a la anteriormente descrita. Forzar a nuestra realidad contable a enfrentarse a situaciones en las que un sujeto no-propietario obtenga para sí acuerdos distribucionales más favorables para su patrimonio. Al hacerlo, nos encontraremos con el «problema» de que, a diferencia del ejemplo esclavo, una persona no puede constituir hoy un activo financiero.

Incrementar el poder distribucional de la persona que trabaja de manera ajena, del consumidor o de quien alquila un inmueble no produce retornos financieros -y por tanto valor- porque, bajo nuestro marco socio-económico, nadie es propietario de personas. Nadie puede mercantilizar una persona, invertir dinero en ella y esperar retornos futuros como ocurre con cualquier otro esquema reproductivo del capital. El individuo solo puede tener un “precio” en la esfera del trabajo –que depende a su vez de su capacidad para reproducir dinero-, fuera de ella esta realidad no resulta aplicable.

En consecuencia, el trabajador, el consumidor y el inquilino constituyen el fin del tracto reproductivo del dinero. Una cualidad que hace que, al aumentar su poder distribucional sistémico, el flujo financiero que termina en un espacio social de naturaleza no mercantil crezca. Un territorio social donde no es posible fabricar rentabilidad y por tanto generar el único tipo de valor que concibe nuestro sistema contable. De esta manera, debido a que el volumen de rentabilidad disponible dentro del sistema se ha reducido, los activos financieros con los que estas personas guardan relación valdrán menos. El paradigma interpretativo de la ley del valor sentenciará consecuentemente que riqueza total ha caído.

Podemos argumentar entonces que gran parte de la riqueza contable es una derivada directa del grado de represión política que sufren determinados colectivos no-propietarios. Exactamente la misma estructura causal y socio-económica que colocaba a los Estados Confederados y a su sistema esclavista muy por delante de la Unión en términos de riqueza agregada como porcentaje de la renta nacional. Un prisma interpretativo bajo el cual el progreso productivo real únicamente se ve reflejado en libros en la medida en la que este es incorporado a procesos comerciales rentables.

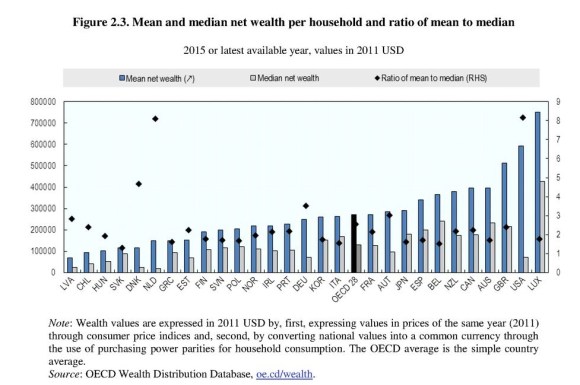

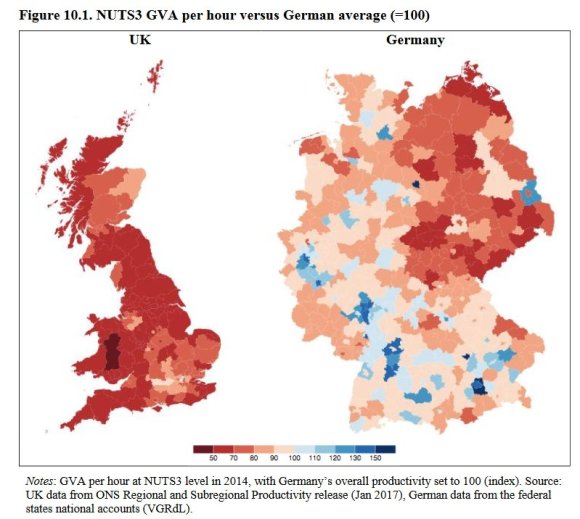

Este sistema interpretativo tiene a su vez derivadas de una escala y relevancia macroeconómica muy superior a la esbozada en el campo de los contratos mercantiles. El Reino Unido, por ejemplo, posee una riqueza neta por unidad familiar media más de dos veces superior a la alemana. La familia media estadounidense el equivalente al 600% de una danesa. ¿Es posible hablar de que detrás de estos datos exista una asimetría paralela en la capacidad de estos países de manufacturar densidad material y generar bienestar para su población? Evidentemente no. El Reino unido es infinitamente menos productivo que el capital alemán, la trayectoria real reciente del país se asemeja más a la dinámica macroeconómica italiana que a la de cualquier otro país del centro o del norte de Europa. Y difícilmente podemos comparar el universo socio-económico “Mad-Max” estadounidense con la experiencia vital de la familia danesa media.

Detrás de estos datos se esconden equilibrios de poder diametralmente opuestos en múltiples frentes de la geografía económica. El Reino Unido es una economía política en la que la intensa protección legal del interés del propietario convive con un plano financiero hipertrofiado. Un modelo acumulativo que ha propiciado una salvaje dinámica de mercantilización del suelo por la cual el valor del stock habitacional se ha sextuplicado en los últimos 20 años. En el que el peso económico de la vivienda representa ya el triple de la renta nacional anual. La fórmula de reproducción del dinero en la que la economía productiva pierde centralidad industrial hasta convertirse en un circuito hiper-liberalizado e hiper-rotativo de baja productividad y valor añadido basado en el consumo abusivo de inmigración.

Por el contrario, Alemania opera una economía política en la que el inquilino y el trabajador –ajeno al ecosistema Hartz- disfrutan una protección distribucional comparativamente mucho mayor. El papel de los sindicatos dentro de los esquemas de coordinación industrial y el control activo de las condiciones del alquiler imponen límites estrictos a los rendimientos que la clase propietaria germana puede obtener de sus activos. En respuesta, el país hace frente a los retos macroeconómicos de nuestro tiempo por medio de la penetración comercial exterior. Por medio de la realización global como mecanismo de reproducción del capital doméstico. Una estrategia en la que la alta productividad real sí posee una centralidad acumulativa crítica a la hora de determinar rentabilidad.

La variedad de capitalismos –de sus circuitos reproductivos- constituyen aquí la base contable detrás de la desigualdad financiera que se refleja entre riqueza familiar media británica y la alemana. Una variable que, en este caso, no guarda relación alguna con las diferencias en el nivel de vida de ambas poblaciones. Un recordatorio también de cómo los equilibrios de poder domésticos afectan a las comformación de las distintas economías políticas de nuestro planeta.

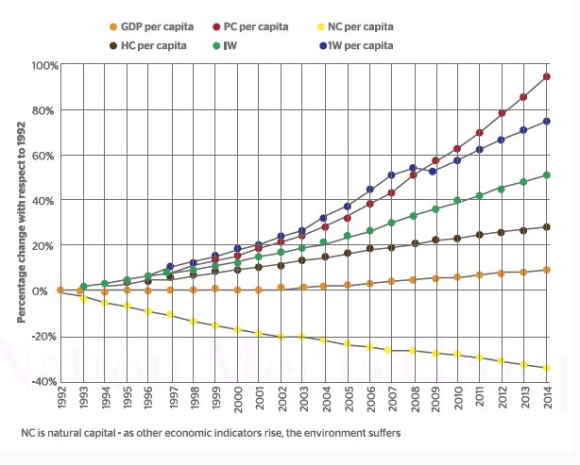

Si el ejemplo alemán y británico suponen un claro ejemplo de cómo la protección legal del propietario es una fuente de valor financiero fundamental dentro de nuestro ecosistema contable, la –inmensa- divergencia entre Estados Unidos y Dinamarca expone la problemática interpretativa del capital público. La importancia contable de la distribución del espacio de la utilidad sobre el cual el capital puede o no articular valor mercantil y riqueza financiera.

Dinamarca opera una economía política en la que el peso macroeconómico de la agencialidad pública es muy superior al que encontramos en polities de mercado tradicionales. Directa o indirectamente el Estado danés gestiona el 60% del PIB por la vía del gasto público, controla el 30% del empleo y el 43% de sus recursos totales se proyecta sobre vectores de protección social. El alto nivel de riqueza pública y la presión fiscal nórdica permiten a Dinamarca proporcionar una densidad de servicios públicos incomparable a cualquier otra economía política fuera de la esfera escandinava. Una amplia colección de servicios que se proporcionan de manera inmediata y gratuita a todos sus ciudadanos.

Estados Unidos presentan una economía política completamente opuesta. Frente al paquete educativo-sanitario-asistencial público danés, el modelo norteamericano opera bajo un modelo de provisión privada regido por el poder de compra y la rentabilidad. Un modelo en el que la satisfacción de dichas necesidades constituye la base funcional sobre la cual puede obtenerse beneficio mercantil, el flujo financiero que posteriormente dará lugar a una valoración del activo productivo. Bajo nuestro sistema contable, el punto de partida de un vector de medición de riqueza.

De esta manera, EE.UU. contabiliza como riqueza el valor financiero de los activos que ofrecen utilidad médica o asistencial dentro del esquema de una relación mercantil rentable. Un mastodóntico sector que, contablemente, debe a su repugnancia moral y a su dolorosa ineficiencia su capacidad de hacer dinero. La explotación y abuso de la utilidad médico-asistencial como forma de generar activos que posteriormente se contabilizan como prosperidad dentro de la arquitectura contable del capitalismo.

Lógicamente, el fenómeno norteamericano nunca podría darse bajo un marco de provisión pública de dichos servicios. Bajo un criterio de producción basado en el valor de uso –necesidad- y no en el valor de cambio –rentabilidad-, un activo no puede producir flujos financieros y por ende disponer de valor actualizable en el tiempo. Contablemente, por muy capaz y eficiente que sea este esquema de provisión, su naturaleza no es interpretable -directamente- como riqueza.

En el modelo danés, parte de la utilidad que cubre la producción no está sujeta a la figura del beneficio. No se encuentra disponible para posibilitar la reproducción del capital y por tanto no puede producir valor en términos financieros. En este sentido, la –inmensa- diferencia en riqueza neta media por unidad familiar que existe entre ambos países refleja, en gran medida, distintos grados de mercantilización del espectro total de utilidades –necesidades- humanas disponible. Mientras que Estados Unidos opera una economía política en la que el capital posee más y mejores vías mercantiles para reproducirse –lo que se refleja mayores valores financieros-, Dinamarca ha optado por limitar dicha espacialidad por la vía de la provisión pública. Al igual que en los Estados Confederados, la actual acumulación por desposesión norteamericana resulta increíblemente beneficiosa para quien pertenece a la clase propietaria. Sin embargo, en términos modales, en Dinamarca se vive –mucho- mejor.

Como hemos podido comprobar, la contabilización de la riqueza dentro del territorio interpretativo de la ley del valor gira en torno al beneficio económico, a la rentabilidad de un activo que opera sobre un determinado espacio de utilidad. El crecimiento de esta magnitud puede derivarse de una mejora en el tracto productivo –un incremento de la productividad- o de una alteración del campo espectral del statu quo político. Ejemplos de esta fuente alternativa de valor son la propiedad sobre otras personas, las asimetrías en el poder de negociación dentro la contratación mercantil –en el contrato de trabajo, en el de alquiler o en la compraventa- o la apertura a la relación mercantil de nuevos espacios de utilidad –p.e. la privatización de la sanidad-. De igual manera, por mucho que la categorización moral de ambas sea diametralmente opuesta, ambas formas parten del mismo supuesto de hecho. Y ello posee una gran importancia desde el punto de vista del liberalismo y de la renta económica.

Dado que nuestras sociedades operan sobre una realidad escalar en la que el trabajo debe desarrollarse, necesariamente, dentro de una estructura colectiva, la relación salarial constituye la relación de producción de nuestro tiempo. El trabajo es, por ajenidad, un factor de producción que debe ofrecerse en el mercado para poder acceder a los medios para vivir. Bajo cualquier sistema de propiedad discriminatoria sobre los medios de producción, el trabajador es, esencialmente, un price-taker.

Esta desposesión original para con los medios para vivir es la responsable política de que exista el marco contable bajo el cual el beneficio empresarial es posible. Bajo el cual el agregado de sujetos salariales carece del poder sistémico suficiente para hacer valer su derecho como productores sobre lo producido. Si el trabajo gobernase aquello que este genera colectivamente, el beneficio económico no existiría como realidad contable. La rentabilidad equivale aquí a una función de la exacción del plusvalor, una variable que hace referencia a una asimetría política entre la clase propietaria y la productora que posee un profundo y decisivo contenido distribucional.

En consecuencia, dado que nuestra arquitectura contable emplea un sistema de valoración basado en la reproducción del capital, si el trabajo fuera dueño de la totalidad del valor que este crea, no existiría movimiento económico ni riqueza alguna. En el momento en el que clase propietaria fuera incapaz de extraer valor de sus súbditos, tanto la dinámica acumulativa como su arquitectura contable se vendrían abajo. En otras palabras, si la teoría de la productividad marginal utilizara el valor-trabajo como punto de partida, el capitalismo sería funcionalmente imposible.

La relación entre la propiedad, el plano distribucional y la valoración de la riqueza es probablemente el campo analítico más importante y más olvidado de la economía política. Un territorio en el que la geografía social del poder político define nuestro punto de partida interpretativo, moral y acumulativo. Sin embargo, independientemente del prisma que queramos usar para estudiar esta fenomenología, tendemos a olvidar en demasiadas ocasiones que existe una dimensión de dominio político que subyace a todas las relaciones distribucionales anteriormente mencionadas. Una relación que resulta crítica para entender el mundo actual y cuyo foco interpretativo cuestiona toda magnitud de riqueza que podamos llegar a diseñar.

Ante todo, el sujeto económico price-taker por excelencia es el medio natural. La realidad física sobre la que el ser humano construye todo marco de satisfacción de la utilidad. Bajo cualquier sistema económico, la naturaleza, carente de la capacidad para oponer resistencia, es la entidad que soporta de manera total nuestra voluntad distribucional. Todo sistema magnitudinal que diseñemos para medir la riqueza constituye una función de la intensidad del gobierno humano sobre el resto de la realidad física. El valor 0 siempre parte de que la naturaleza es funcionalmente nuestra.

Derivado de esta conceptualización, ya ocurra esto en el campo de la ley del valor o en completa ajenidad a este, los activos naturales se valoran en virtud de la utilidad que nos proporcionan. En virtud de la capacidad que poseen estos de satisfacer los intereses sistémicos del gobierno político de la esfera humana –sea quien sea-. De esta manera, más allá de la obvia incompatibilidad de la ley del valor con la sostenibilidad termodinámica bajo un marco en el que la naturaleza es un agente price-taker, el nivel de bienestar y la riqueza compartida al que nuestras sociedades aspiran siempre constituirá un supuesto confrontacional. Nuestra riqueza es, en esencia, una función del grado de “desposesión” natural. Del grado de asedio distribucional al que sometemos a la única fuente de valor que existe.

Después de todo este trayecto a lo largo de la cadena de valor y de las relaciones políticas que la gobiernan, podemos definir la contabilidad de la riqueza y de la productividad como la expresión interpretativa de un ecosistema político. La creación de variables a maximizar que institucionalizan un –muy- determinado orden distribucional. Un sistema lógico cuyo núcleo causal se encuentra siempre dentro de relaciones politico-sociales de poder y cuyo alineamiento interpretativo puede –o no- guardar relación con el paradigma de una prosperidad feliz y sostenible. Interpretémosla -de una vez- como tal.

– Puedes apoyar a Anthropologikarl vía Paypal –

4 replies on “Política y Precio en la Gestión Contable de la Prosperidad”

[…] teórico que desafía orgánicamente las bases sobre las cuales nuestra sociedad ha construido su interpretación de la riqueza y su meta-narrativa del desarrollo. Nociones que actualmente no disponen de rival interpretativo […]

Me gustaMe gusta

[…] de dicha utilidad. Alcanzamos así la barrera socialmente construida que denominaremos el cero contable de la actividad mercantil. El punto bajo el cual todo factor que es resulta relevante a la hora de explicar qué hace que […]

Me gustaMe gusta

[…] a la salud supone, en cambio, un titánico tesoro. Un cuello de botella extractivo sobre el cual se contabiliza un valor financiero inmenso que posteriormente computa como “riqueza” en la narrativa macroeconómica […]

Me gustaMe gusta

[…] los flujos distribucionales capitalistas se rigen por criterios fundamentalmente extra-utilitarios. Por la propiedad, por el poder de gobierno gerencial y por la “utilidad” acumulativa; la capacidad de materializar el beneficio económico a costa de lo que resulte […]

Me gustaMe gusta