Tal y como ocurrió con la crisis financiera del año 2008, las consecuencias macroeconómicas del COVID-19 volverán a exponer cómo el marco del ciclo económico resulta objetivamente insuficiente a la hora de explicar la geografía de la dinámica acumulativa europea. Los diferenciales del margen fiscal existentes nos auguran planes de reconstrucción nacionales cuyo impacto en la deuda pública será profundamente asimétrico. Como consecuencia del candado público y de la divergencia geográfica de la competitividad, el impuso económico y la inflación volverán a polarizarse y, en base a sus efectos, la política europea caerá en una lógica neorrealista que rompa con toda posibilidad de concordia.

Al igual que el gran shock que le precedió en el año 2010, el impacto macroeconómico del COVID-19 contribuirá decisivamente a reforzar y a revelar que, tras la ficción política e interpretativa que hoy domina el mercado común, Europa es un espacio macroeconómicamente fracturado. La integración, lejos de cumplir con la promesa de unidad, ha impulsado heterogéneos caminos de especialización acumulativa vinculados a distintos futuros nacionales. Y este normal estructural, sin las contingencias necesarias, promete abolir todo ideal convergente articulado en torno a una ciudadanía socio-económica continental.

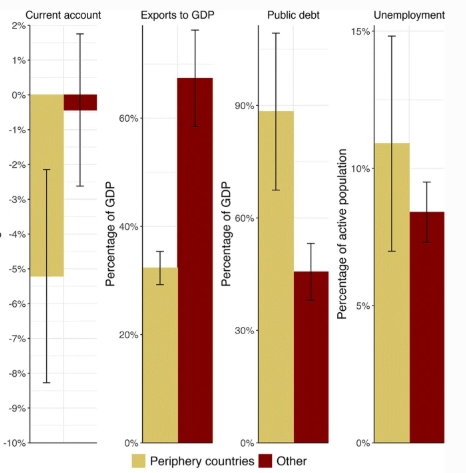

La inconsciencia político-institucional y la falta de reacción de la política europea ante las derivadas del proceso de integración que inauguró Maastricht devinieron dolorosamente evidentes con la primera crisis del Euro (2010-2012). En el momento que la plataforma económica de Europa se enfrentó al primer shock macroeconómico masivo, su integridad como un espacio acumulativo unitario susceptible de estabilizarse únicamente por la vía secundaria (bancaria) del BCE saltó por los aires. Ante la deflagración asimétrica que devastó Grecia, que condenó a la depresión secular a Italia y que impuso el tutelaje político de la geografía PIIGS, la concepción teórica original de la unión monetaria europea tuvo que enfrentarse a una realidad incomoda. Mientras que la política quedó atrincherada en las variables explicativas raciales y morales, comenzamos a interpretar la geografía acumulativa del continente como un ecosistema en el que conviven distintos modelos de desarrollo anclados en distintos circuitos de reproducción del capital. La base de lo que, de forma relativamente simplificada, llegamos a definir después como la famosa dicotomía entre la “periferia” y del “núcleo” económico europeo.

Frente a la visión Maastricht-ista que una vez concibió el camino hacia la convergencia en términos de difusos mecanismos bajo los cuales el “one market, one money” conducía inevitablemente a la estabilidad de la homogeneidad, la trayectoria europea ha hecho del cuestionamiento de esta máxima un prisma que, como poco, debería complementar el cercenado (sin plano fiscal) ideario Mundell-iano. Atendiendo a la visión que concibe la economía política europea como un conjunto de circuitos originalmente separables, el factor clave a la hora de analizar el futuro de la unión económica radica en estudiar la integración misma como un shock exógeno cuyos efectos nacionales son potencialmente asimétricos. Entender la liberalización e integración del espacio económico europeo no como un automatismo que derive en la convergencia territorial, sino como inductor que, bajo la institucionalidad macroeconómica (neoliberal) europea, ha posibilitado el nacimiento de un árbol de modelos de desarrollo cada vez más divergente y polarizado.

En esta línea, de la mano de la primera crisis del Euro y de la teoría de la “variedad de capitalismos” aplicada a Europa, devino evidente que, tras la ficción convergente del mercado único, existía un conflicto mortal entre las economías políticas de exportación y aquellas cuya reproducción quedaba anclada a la gestión de la demanda por medio de la deuda. Partiendo de esta fractura, llegados a 2010, gran parte de la convergencia entre el flanco periférico y el centro de gravedad económico del continente se demostró tan falsa como insostenible. El fruto de un impulso inflacionario principalmente inmobiliario provocado por la integración financiera y la armonización de los tipos de interés. En otras palabras, difícilmente el resultado de una armonización orgánica entre las plataformas productivas y los distintos niveles de desarrollo que conviven en Europa.

Can the north and south of Europe converge?«

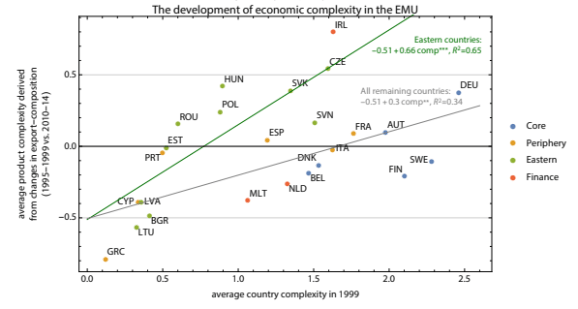

Partiendo de esta idea y explotando la misma línea teórica que nos llevó a inaugurar la fractura conceptual entre la periferia y el Norte económico, podemos analizar la economía política de los efectos de la integración atendiendo a distintas variables y taxonomías operativas. Como punto de partida, dada su centralidad dentro de la teoría del desarrollo, la complejidad económica constituye el factor que mejor nos permite estudiar la trayectoria de la convergencia sostenible (productiva) dentro del continente. Valorar cómo el Sur y el Este de Europa evolucionan con respecto al núcleo tecnológico-económico de la unión y determinar qué políticas deben existir si la ciudadanía europea implica también una hipotética equidad socio-económica.

Increasing Openness:

Assessing Path Dependency in

European Economic Integration«

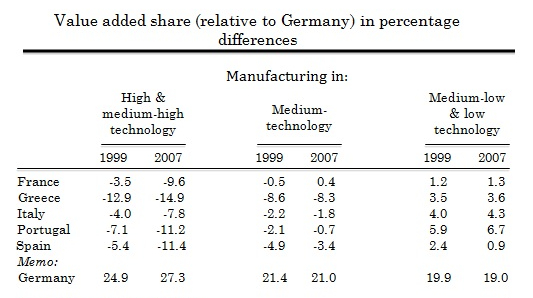

Desde un punto de vista tecnológico sobre el cual poder hablar de una Europa productivamente convergente, este desarrollo, como tal, no ha tenido lugar. En términos de complejidad económica, además de una tendencia a la reproducción del statu quo, Alemania ha obtenido una ventaja cada vez más marcada respecto a todos sus rivales, tanto en relación al flanco Sur como también respecto a las economías núcleo tradicionales del Norte. En el caso de la expansión oriental del bloque, existe una repetición potencial clara de la divergencia occidental. Mientras que la República Checa, Hungría y Eslovaquia han conseguido adoptar un tracto de desarrollo que ha permitido a sus bases productivas colocarse en una trayectoria convergente, el flanco báltico y Bulgaria pronto caerán dentro de la secularidad de la categoría periférica.

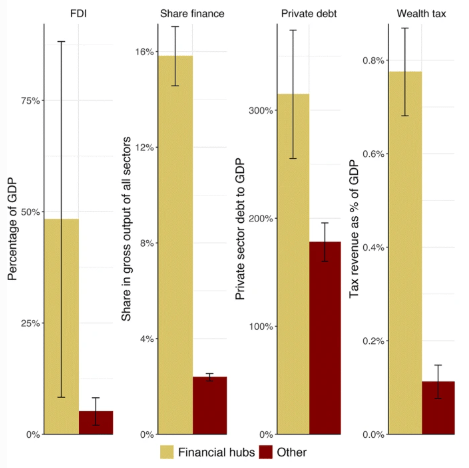

Tras esta perspectiva macroeconómica general podemos diferenciar cuatro supuestos separables cuya mecánica acumulativa orgánica dentro del contexto de integración económica europeo tiende a la metástasis operativa. En el ámbito de la integración financiera y de la libertad de movimiento del capital, Malta, Luxemburgo, Holanda e Irlanda se han especializado en economías políticas en las que la reproducción del capital doméstico gira primordialmente en torno a la operativa bancaria. Derivada de su naturaleza adquirida, estas economías son objeto de fuertes flujos de inversión extranjera directa (repatriación de beneficios, ingeniería fiscal) y su sector financiero está comparativamente sobre-dimensionado. A consecuencia de esta geografía económica, la deuda privada es alta, y la financiación pública depende sustancialmente del gravamen de conceptos no-productivos. En el caso particular de Irlanda, el país combina esta taxonomía con una íntima relación con las grandes tecnológicas norteamericanas, lo que dispara, ficticiamente, su posición dentro del gráfico de la complejidad económica.

Increasing Openness:

Assessing Path Dependency in

European Economic Integration» (Datos 2000-2015)

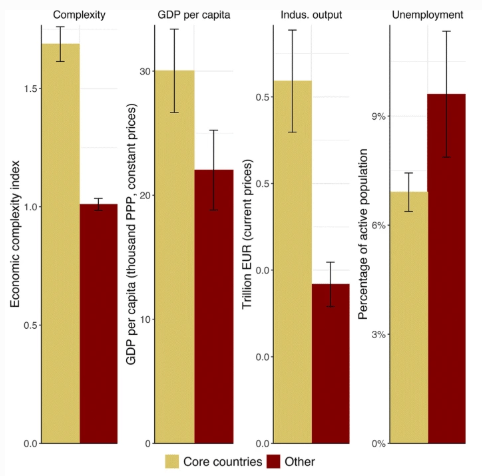

Si atendemos al plano verdaderamente productivo, en el caso de la Europa de los 15, el territorio macroeconómico se divide entre el núcleo centro-europeo occidental y la periferia mediterránea. Compuesto por Alemania, Bélgica, Suecia, Austria, Finlandia y Dinamarca, el núcleo económico de la unión se caracteriza tanto por una masa crítica industrial comparativamente elevada como también por un horizonte tecnológico significativamente superior al resto de las economías del continente. De la mano de su liderazgo en el plano de la productividad, el centro de gravedad económico de Europa es el espacio más rico en términos de renta per cápita. Su arquitectura coordinada y sus clústeres geográficos avanzados le han permitido defender el fordismo industrial doméstico frente a la globalización y, a consecuencia de esto, su tejido acumulativo es capaz de movilizar un volumen de empleo estructuralmente mayor que la alternativa periférica.

Increasing Openness:

Assessing Path Dependency in

European Economic Integration» (Datos 2000-2015)

El en polo opuesto, la periferia mediterránea ha visto su otrora modelo desarrollista de gestión de la demanda funcionalmente aniquilado por los imperativos de la unión monetaria. Sin una plataforma institucional de coordinación ni la proximidad geográfica al polo alemán que permitan cultivar las bases económico-logísticas de la complejidad económica, los fundamentos de una masa crítica industrial internacionalmente defendible no existen. A consecuencia de esto y de la competencia intracomunitaria generada por la integración europea, la periferia posee un sector exterior precario de baja diferenciación tecnológica. Bajo los condicionantes de la integración, el Estado afronta una agencia macroeconómica rendida. La imposibilidad de gestionar la demanda dentro del Euro niega cualquier alternativa al estancamiento capitalizador, y los costes financieros de las prestaciones alcistas y de la debilidad económica real (costes de deuda, estabilizamiento de burbujas financieras) estrangula toda capacidad de maniobra. En paralelo, dada la desintegración de la viabilidad competitiva del fordismo doméstico, el desempleo es estructuralmente alto y, como consecuencia de la falta de la pobre potencia privada, la deflación tiende a imponerse como la norma.

Increasing Openness:

Assessing Path Dependency in

European Economic Integration» (Datos 2000-2015)

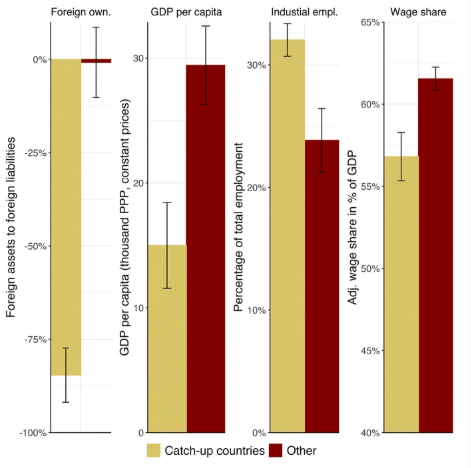

Finalmente, atendiendo a su naturaleza agregada, el flanco del Este se ha beneficiado enormemente de la globalización a escala europea. Bajo el paraguas de la potencia tecnológico-industrial alemana, la migración gradual de las cadenas logísticas del centro de Europa a Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia ha supuesto la reproducción continental de la cadena desarrollista que ha caracterizado el pasado reciente de Asia. De esta manera, de la mano del capital extranjero y seducidas por los bajos costes laborales, las economías del Este han importado rápidamente una considerable masa crítica industrial vinculada a una media-alta complejidad económica. Sin embargo, tal y como hemos mencionado anteriormente, este catch-up no ha tenido lugar de una forma territorial homogénea. Si bien el Grupo de Visegrado ha experimentado una meteórica trayectoria macroeconómica durante esta última década, las repúblicas bálticas y Bulgaria han quedado descolgadas de esta transición convergente.

Increasing Openness:

Assessing Path Dependency in

European Economic Integration» (Datos 2000-2015)

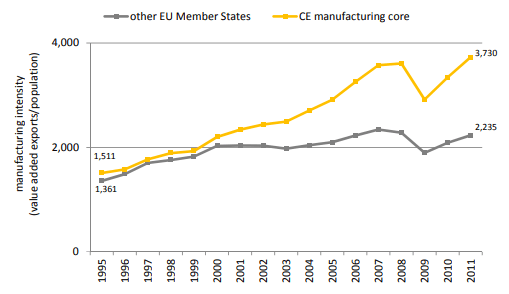

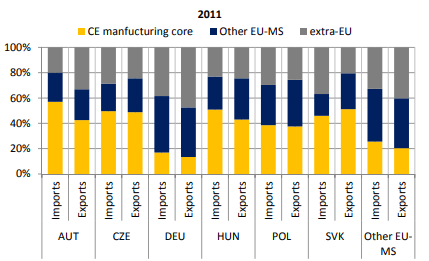

En base a las características de estas cuatro economías políticas, resulta posible afirmar que Europa ha experimentando una concentración espacial de la dimensión industrial cuyas consecuencias para la integridad política del bloque no deberían ser obviadas. En este sentido, impulsado por el liderazgo tecnológico y escalar alemán, la consolidación de un masivo e híper-productivo conglomerado industrial especializado centro-europeo supone un desarrollo macroeconómico difícilmente separable de la desertización fordista de las economías vecinas. Los circuitos acumulativos industriales de Alemania, Austria y el Grupo de Visegrado despuntan cada vez más con respecto a la geografía económica del continente, tanto en el plano de la especialización como también en el campo de la intensidad industrial. La integración vertical domina esta particular dinámica internacional y Alemania se ha formalizado como la plataforma coordinadora desde la cual el producto final embarca hacia su destino de exportación final. En esencia, si obviamos aquellos (micro) territorios que han sido capaces de perfilarse como hubs financieros de éxito, los fundamentos de un modelo de desarrollo económicamente sostenible resultan cada vez más inalcanzables para las economías europeas más débiles. Tanto por el la fractura tecnológica como por la cuestión de la competitividad geográfica.

What is Driving Regional Production Sharing?«

Tras la creciente divergencia experimentada por los circuitos acumulativos nacionales europeos se encuentra el efecto facilitador de la integración competitiva mercantil europea, las capacidades escalares de la productividad moderna y tendencia de la reproducción del capital a la metástasis operativa, particularmente en lo referente al sector exterior. Ante una deriva en la que la polarización de la estructura del empleo, del peso industrial, de la exposición financiera y de la balanza comercial de las distintas unidades económicas depende de un factor tecnológico cada vez más heterogéneo, el bloque europeo debe reevaluar urgentemente su ontología macroeconómica. La realidad post-industrial mercantilmente transnacional, en combinación con el candado monetario impuesto por el Euro, supone hoy un motor de asimetría retroalimentado cuyo impacto en la franja mediterránea, el extremo balcánico y polo báltico resulta inherentemente regresivo. Una tendencia contraria a la teleología de la convergencia cuya mecánica solo puede intensificarse bajo el paradigma neoliberal-monetarista de Maastricht.

What Caused the Eurozone Crisis?«

A las puertas de un shock de consecuencias aún más devastadoras que las del ensayo de desintegración del Euro del que fuimos testigos en el año 2010, el debate sobre el candado que la actual arquitectura de la economía política europea impone sobre la convergencia resulta hoy más crítico que nunca. Como punto de partida de esta hipotética negociación, Europa debería reconocer que, bajo los condicionantes presentes, no existe forma moral alguna de centrar el foco de la reforma en las economías del Sur. La periferia accedió al proyecto europeo bajo el yugo de una liberalización mediante la cual el sangrado industrial se ha acelerado. Las capitales mediterráneas rindieron toda posibilidad de impulsar sus capacidades tecnológico-industriales tanto gerencial (normativa de competencia) como financieramente (accesión al Euro), y la entrega del control sobre los flujos financieros domésticos no solo las condenó a un agujero bancario que posteriormente tuvieron que nacionalizar en 2011, sino también a circuitos acumulativos «libres» que rápidamente repudiaron el plano industrial doméstico. Consecuentemente, el problema, y la solución, giran en torno a la gestión de los polos de rentabilidad industrial y financiera que sí han podido consolidarse como fórmulas de desarrollo de éxito dentro de la polity económica europea.

En este sentido, las reformas deben ser profundas. Si los imperativos de la integración europea han creado una periferia incapaz de intentar acceder -sin garantía de éxito alguna- a la complejidad económica necesaria para poder sustituir demanda doméstica por un sector exterior competitivo más allá del factor precio, entonces Europa debe buscar la forma de proveer una justa compensación. A la hora de afrontar esta cuestión, únicamente existen dos posibilidades. En primer lugar, el continente puede optar por un mancomunamiento fiscal masivo que incluya una política industrial europea capaz de impulsar y distribuir homogéneamente el potencial de la complejidad económica. Articular un flujo financiero extra-mercado trans-nacional y explotarlo para inyectar dinamismo acumulativo industrial-estratégico allí donde lo dicte el criterio convergente. Alternativamente, resulta posible coordinar políticas públicas nacionales que modulen la deriva asimétrica que hoy amenaza con una fractura tecnológica insalvable. Bajo este supuesto, hablaríamos de una fuerte represión del componente no-productivo de los hubs financieros, de una política fiscal expansiva en el núcleo mercantilista europeo, de fuertes subidas salariales en el Este y de una represión general del race-to-the-bottom impositivo a escala continental. Evidentemente, esta segunda opción resultaría mucho más ineficiente a la hora de garantizar resultados y, al igual que la vía fiscal, su mismo debate es actualmente una imposibilidad política. Consecuentemente, podemos afirmar que Europa se encamina a la reproducción continental de la heterogénea y regresiva geografía post-industrial que las economías nacionales ya afrontan en el plano doméstico. Un problema magnificado por el velo Wesphaliano para el que, en términos macroeconómicos realistas, no existe escapatoria de lógica estrictamente nacional.

De acuerdo con este diagnóstico, para que la integración disponga del margen político necesario para salir adelante y para que las economías europeas más débiles puedan aspirar a un futuro socio-económico mejor, la gestión de la convergencia en Europa debe ser compartida y guiarse por el adecuamiento a la geografía macroeconómica moderna. El continente necesita de una estrategia integral que amortigüe o regule la dispersión de sus economías políticas garantizando unos estándares de desarrollo que cancelen la regresiva presión migratoria intra-comunitaria. Que anule el neorrealismo fiscal y que asegure una ciudadanía socio-económica con independencia de las coordinadas geográficas. En 1952 Europa puso en marcha la Comunidad Europea del Carbón y del Acero con el fin de mancomunar la regulación de los sectores fundamentales de la guerra; el símbolo de que la vía militar quedaba defenestrada como instrumento político legítimo dentro del bloque. En la actualidad, la naturaleza asimétrica y geopolítica de la complejidad económica amenaza con imponer un manto doméstico y europeo fratricida. Una vez más, por tanto, el continente debe tomar una importante decisión.

– Puedes apoyar a Anthropologikarl vía Paypal –